Raum und Zeit

Was sind Raum und Zeit?

Die Frage nach dem Wesen und der Struktur von Raum und Zeit ist eine schwierige Grundfrage der Metaphysik und Naturphilosophie sowie zugleich eine Grundfrage der Physik, Astronomie und Kosmologie. Sie zeigt, wie sehr Philosophie und Naturwissenschaften zusammenhängen und kaum noch voneinander getrennt werden können.

In der Neuzeit wurde die Frage nach dem Wesen und der Struktur von Raum und Zeit vor allem durch Newton und die moderne Astronomie virulent. Doch bei Newton waren seine Grundannahmen über das Wesen von Raum und Zeit noch eng mit theologischen Spekulationen verbunden. Wenn Newton den Raum als das Sensorium Dei, also als die Sinnlichkeit oder das Sinnesorgan Gottes bezeichnet, dann handelt es sich zwar um ein anthropomorphes Gottesbild, von dem sich moderne Physiker verabschiedet haben, ganz gleich, ob sie nun Atheisten, Agnostiker oder Theisten sind. Aber nicht erst moderne Physiker des 20. Jahrhunderts haben versucht, das Wesen von Raum und Zeit ohne solche theologischen Spekulationen zu bestimmen. Auch schon Leibniz und Kant haben es nach Newton auf verschiedene Weise versucht.

Aber es gibt auch etwas, das zu bewahren ist, wenn Newton den Raum als das Sensorium Dei bezeichnet hat. Das ist die schiere Endlosigkeit und Weite, die mit der Vorstellung von der Omnipräsenz und Ewigkeit Gottes verbunden ist und

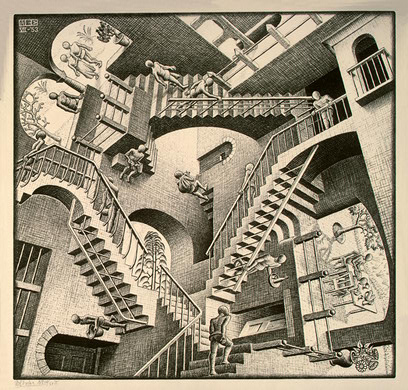

die verloren ginge, wenn man bei der Vorstellung vom Raum nur an die räumliche Lebenswelt auf der Oberfläche der Erde denken würde. Raum und Zeit in ihrer räumlichen und zeitlichen Unendlichkeit sind nicht nur mit den mensch-lichen Sinnen nicht zu erfassen, sondern sprengen auch unsere bildliche Vorstellungs-kraft. Außerdem können wir sie nicht mit unseren, aus der lebensweltlichen Erfahrung abstrahierten Begriffen kaum adäquat erfassen. Mit diesen empirischen Begriffen können wir uns diesen unbegrenzten Wirklichkeiten nur annähern.

Wenn man jedoch von der anthropomorphen Metaphorik in Newtons physiko-theologischen Spekulationen absieht, dann läuft Newtons Verständnis von Raum und Zeit ungefähr darauf hinaus, wie es der vor-kritische Kant verstanden hat: Der Raum ist seinem Wesen nach ein absoluter, unsichtbarer und unendlich ausgedehnter Container für die ganz diversen Bewegungen der Materie, der seiner Struktur nach genau drei Dimensionen (Höhe, Breite und Tiefe) hat. Alle Bewegungen spielen sich im Raum ab, nicht nur die sichtbaren Bewegungen der Dinge, Pflanzen, Tiere und Menschen auf der Oberfläche der Erde und in den Tiefen der Flüsse, Seen und Meere, sondern auch die verborgenen Bewegungen der heißen Magma und Lava bis im innersten Kern unseres Planeten unter der Erdkruste. Schließlich befinden sich auch alle Bewegungen des Mondes, der Sonne und der Planeten unseres Sonnensystems, aller anderen unzähligen Sonnen-systeme unserer Galaxie sowie aller unzähligen Galaxien in ein und demselben schier unendlichen Raum, desen Größe und Weite für uns Menschen unvorstellbar und kaum begreiflich ist. Der Raum ist in seinen auch in potenzierten Ziffern kaum erfassbaren Abmessungen unabhängig von der Zeit. Die Zeit ist ihrem Wesen nach eine absolute, unsichtbare und unendlich ausgedehnte reine Dauer für die Bewegungen der Materie, die ihrer Struktur nach genau eine lineare und irreversible Dimension hat (Vorwärtsorientierung des sog. Zeitpfeils). Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind die erfüllten Zeitphasen, in denen die reine Dauer als der "Fluss der Zeit" einem Beobachter mit Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Antizipationsvermögen erscheint.

Leibniz hat dann versucht, das Wesen und die Struktur von Raum und Zeit relational und nicht absolut zu verstehen. Der Raum ist demzufolge kein absoluter, unsichtbarer und unendlich ausgedehnter Container für die Bewegungen der Materie, sondern nur der Inbegriff aller räumlichen Beziehungen (Relationen) der Ausdehnung in mehr oder weniger großen messbaren Distanzen der Materieteilchen oder Individuen. Die Zeit ist ihrem Wesen nach keine absolute, unsichtbare und unendlich ausgedehnte reine Dauer für die Bewegungen der Materie, die ihrer Struktur nach genau eine lineare und irreversible Dimension hat, sondern nur der Inbegriff aller zeitlichen Beziehungen (Relationen) der Dauer von Ereignissen und Prozessen, des Entstehens, Dauerns und Vergehens sowie der Bewegungen von kleinsten Partikeln, lebensweltlichen Dingen, Pflanzen, Tieren und Menschen in mehr oder weniger großen messbaren Früher-Später-Relationen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind die erfüllten Zeitphasen, in denen diese zeitlichen Beziehungen der Dauer und Bewegung einem Beobachter mit Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Antizipations-fähigkeiten erscheint.

Kant hat nach seiner vor-kritischen Phase mit beiden Konzeptionen von Raum und Zeit gebrochen. Seine Wende zur kritischen Philosophie hatte im Kern mit seiner Verwerfung von Emmanuel Swedenborgs metaphysischen Spekulatio-nen zu tun, der noch nicht hinreichend zwischen intuitiver Sinnlichkeit und begrifflichem Verstand unterschieden hatte und daher zu esoterischen und okkultistischen, theosophischen und spiritistischen Überzeugungen neigte, so als ob er eine übernatürliche seherische Begabung hätte, die ihm eine quasi-göttliche intellektuelle Anschauung von Ereignissen und Prozessen ermöglichte, die er mit seiner gewöhnlichen und natürlichen sinnlichen Erfahrung nicht erreichen konnte. Die menschliche Sinnlichkeit ist nach Kant unweigerlich an die physiologischen Sinnesorgane des Leibes und damit an die beschränkte Funktion und an die natürliche Reichweite der leiblichen Sinne gebunden. Empirische Wahrnehmungen und Beobachtungen ermöglichen daher auch nur empirische Urteile über konkrete Gegenstände der raumzeitlichen Erfahrung, aber keine metaphysischen Urteile über das Wesen, die Struktur und die Endlichkeit oder Unendlichkeit von Raum und Zeit selbst, über die Existenz, Endlichkeit und die Realität der Welt, über den zeitlichen Anfang und Ende oder über die zeitliche Unendlichkeit des Kosmos, über das Dasein, das Wesen und das Sosein Gottes, über die endliche oder unendliche Teilbarkeit der Materie, über die Determiniertheit oder die Freiheit des menschlichen Willens oder über die Sterblichkeit oder Unsterblichkeit der menschlichen Geistseele, etc.

Um metaphysische Spekulationen im Anschluss an Leibniz' Monadologie (1720) und um esoterische, mystische und theosophische Spekulationen im Anschluss an Swedenborgs "Himmlische Geheimnisse" (1749–1756) auszuschließen, unterschied Kant nach seiner Wende zur kritischen Philosophie streng zwischen den verschiedenen kognitiven Funktionen sinnlicher Anschauungen und empirischer Begriffe, bloßer Gedankenspiele und verbindlicher Urteile über Mögliches, Wirkliches und Notwendiges. Eine der wichtigsten von Kants epistemologischen Maximen lautete: „Ge-danken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ (KrV A 51/B 75). Gemeint sind Gedanken ohne empirische Inhalte sind leer, sinnliche Anschauungen ohne Begriffe, die sie adäquat erfassen, sind blind. Aber in der Logik und Mathematik sowie in der Protophysik und Metaphysik werden ständig Begriffe ohne empirische Inhalte verwendet. Zumindest in der Logik und Mathematik scheinen wir sie erfolgreich anzuwenden, warum dann nicht auch in der Protophysik und Metaphysik, wenn das mit der gleichen logischen und semantischen Sorgfalt geschieht? Und sind Anschauungen ohne Begriffe denn wirklich alle blind? Farben und Töne, Gerüche und Geschmäcker können wir Menschen doch schon lange sinnlich erfassen und sinnlich unterscheiden, bevor wir gelernt haben, sie mit Worten zu beschreiben und mit Begriffen zu verstehen. Sogar die verschiedenen Laute und Klänge von Wörtern und Sätzen müssen wir doch vernehmen und erinnern können, bevor wir ihren Sinn und ihre Bedeutungen zuerst passiv und dann aktiv verstehen, um sie lernen und verwenden zu können.

Kants kritische Theorie von der Idealität des Raumes und der Zeit

In seiner letzten von ihm selbst zur Publikation frei gegebenen Schrift „Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“,

(1804) erklärte Kant dass „die Lehre von der Idealität des Raumes und der Zeit“ eine der „zwey Angeln“ des Beitrages seiner kritischen Philosophie zur Metaphysik sei (Werke XX, S. 311), die zweite „Angel“ sei die „Realität des Freiheits-begriffes“. Kant verteidigte dort seinen kritischen Beitrag zu den Fortschritten der Metaphysik gegen einige Anhänger der Leibnizschen Metaphysik, die sie bestritten hatten, und wie Eberhard lieber Leibniz zuschreiben wollten. Die "Lehre von der Idealität des Raumes und der Zeit" ist ganz eng mit seiner Unterscheidung zwischen Erscheinungen (Phäno-mena) und Dingen an sich (Noumena) verbunden. Was aber unterscheidet Kants kritische Philosophie von seiner vor-kritischen Philosophie im Hinblick Kants Verständnis von Raum und Zeit? Das wichtigste an seiner kritischen Wende scheint mir seine Abwendung von der Metaphysik hin zur Anthropologie und damit von der Ontologie zur Epistemologie zu sein.

Kants komplexe These: Raum und Zeit sind (inter-) subjektive apriorische Formen der (menschlichen) Anschauung.

Der kritische Kant behandelt nur noch das menschliche Verständnis von Raum und Zeit, aber nicht mehr die metaphysische Frage nach dem Wesen und der Struktur von Raum und Zeit selbst. Damit anthropologisiert er die ursprünglich ontologische bzw. kosmologische Frage nach dem Wesen und der Struktur von Raum und Zeit. Wenn er auf diese Weise Newtons überlieferte metaphysische Frage nach dem Wesen und der Struktur von Raum und Zeit ins Anthropologische umbiegt, dann stellt sich die Frage, warum er sich auf das menschliche Verständnis von Raum und Zeit beschränkt und nicht auch das Verständnis von Raum und Zeit anderer intelligenter Lebewesen, wie z. B. von Delphinen und Walen, Elefanten und Giraffen, Schimpansen und Bonobos, Krähen und Raben mitbedenkt, vergleicht und erörtert.

Der Grund liegt darin, dass der kritische Kant gar nicht mehr den wirklichen Menschen im Sinne seiner empirischen und pragmatischen Anthropologie meint, sondern nur noch das transzendentale Vernunftwesen des "Ich denke", dass alle seine Vorstellungen und Begriffe begleiten können muss. Kants kritische Philosophie ist nämlich primär nur abstrakte Transzendentalphilosophie und nicht empirische Anthropologie. Sie erörtert primär die Bedingungen und Möglichkeiten der apriorischen Erkenntnisse mittels der apriorischen Anschauungsformen von Raum und Zeit sowie der Kategorien des begrifflichen Denkens und Urteilens, aber nicht die Reichweite konkreter menschlicher Sinnesphysiologie (oder gar moderner Neurophysiologie).

Kants kritische These, dass Raum und Zeit nur (inter-) subjektive apriorische Formen der (menschlichen) Anschauung seien, aber keine Dinge an sich (Noumena), wie bei Newton (absoluter Container) oder Leibniz (Inbegriff aller räumlichen und zeitlichen Relationen) bedeutet zuallererst, dass sie auch keine empirisch wahrnehmbaren oder beobachtbaren Erschei-nungen (Phänomena) sind, wie z.B. bestimmte konkrete Gegenstände der Erfahrung an bestimmten Orten zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie z.B. in der Ortsmitte von Königsberg am 14. Juli 1789. Kants kritische These über Raum und Zeit beinhaltet eigentlich drei logisch voneinander unabhängige reduktionistische Thesen, die epistemologischen und nicht mehr ontologischen Charakters sind:

1. Formalitätsthese: Raum und Zeit sind nur Formen der (menschlichen) Anschauung und keine empirischen Gegen-stände der Anschauung.

Auch wenn Raum und Zeit keine empirischen Gegenstände der Anschauung sind, wie könnten sie aber nur Formen der (menschlichen) Anschauung sein? Nehen wir denn nicht ganz zurecht an, dass Raum und Zeit schon vor der Entstehung des Lebens auf der Erde und vor der evolutionären Entstehung der Menschen, vor der Entstehung der Erde und des Mondes, unserer Sonne und unseres ganzen Sonnensystems existierten und existiert haben müssen?

2. Subjektivitätststhese: Raum und Zeit sind nur (inter-) subjektive Formen der (menschlichen) Anschauung und keine objektiven Realitäten.

Wie könnten Raum und Zeit nur (inter-) subjektive Formen der (menschlichen) Anschauung und keine objektiven Reali-täten sein, wenn wir immer schon in Raum und Zeit gezeugt und geboren werden, leben und aufwachsen, laufen lernen und uns bewegen? Selbst unsere Muttersprache und unsere prägenden Erfahrungen stammen doch von einer ganz bestimmten Region und Kultur auf einem bestimmten Fleckchen Erde in einem bestimmten Zeitraum, etc.

3. Aprioritätsthese: Raum und Zeit sind nur aprorische Formen der (menschlichen) Anschauung, die vor aller zeitlichen Erfahrung als Art und Weise der sinnlichen Anschauung gegeben sind, aber nicht angeboren, sondern erworben sind.

Auch wenn Raum und Zeit apriorische Formen der (menschlichen) Anschauung, die vor aller zeitlichen Erfahrung als Art und Weise der sinnlichen Anschauung gegeben sind, sodass selbst unsere ersten sinnlichen Erfahrungen im Mutterleib Erfahrungen von uns umgebenden Bedingungen sind, handelt es sich um die ersten sinnlichen Erfahrungen eines menschlichen Embryos, der in der ersten Wochen nach der Befruchtung der Eizelle im schützenden Raum des Mutter-leibes heranwächst. Seine sinnliche Rezeptivität ist so sehr mit seiner Leiblichkeit verbunden, dass sie nicht vor, sondern mit seiner Leiblichkeit entsteht und sich entwickelt, und daher angeboren sein muss.

Kants kritische These, dass Raum und Zeit nur (inter-) subjektive apriorische Formen der (menschlichen) Anschauung seien, klingt angesichts unsere lebensweltlichen Erfahrung von der Entstehung und Entwicklung von Menschen ebenso befremdlich, unverständlich und geradezu absurd, wie angesichts unserer neuzeitlichen und modernen kosmologi-schen Mutmaßungen über die Entstehung der Erde und des Lebens auf der Erde, der Entwicklung der Menschen und der Entstehung und Entwicklung unseres ganzen Sonnensystems.

Nun sind Raum und Zeit selbstverständlich keine "Dinge an sich", wenn man unter Dingen an sich mikro-physikalische materielle Partikel, meso-physikalische Festkörper oder makro-physikalische riesige und heiße Gaskugeln oder große und kalte Festkörper wie Sonnen oder Planeten, etc. versteht. Auch handelt es sich nicht um sinnlich wahrnehmbare oder beobachtbare raum-zeitliche Beziehungen zwischen solchen Dingen, aber sie sind dennoch etwas Wirkliches so wie die Schwerkraft oder das Licht. Denn sie existieren nicht nur unabhängig von uns Menschen, von unserem mensch-lichen Bewußtsein mit seinem Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Antizipationsfähigkeiten und auch unabhängig von unserem Geist mit seinen Kategorien des Denkens und Urteilens. Sie existierten sogar auch schon vor der Entstehung und Entwicklung von Menschen.

Die Apriorität unserer menschlichen Art der Erfahrung von Raum und Zeit ist nicht mit der ontologischen Realität von Raum und

Zeit zu verwechseln. Denn sie ist eine angeborene und gleich-ursprüngliche Fähigkeit der proprio-rezeptiven und haptischen, visuellen und akustischen Rezeptivität des

menschlichen Organismus, also seiner subjektiv erlebbaren Leiblichkeit. Sie ist nicht nur eine transzendentale Bedingung der Möglichkeit apriorischer Urteile und Erkenntnisse, sondern

leib-apriorische Bedingung der Fähigkeit aller, also auch empirischer Wahrnehmungen, Wahr-nehmungsurteile und Erkenntnisse.

Die nach-kantische Philosophie von Raum und Zeit