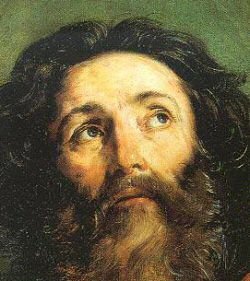

Paulus von Tarsus (vor 10 - 60 n.Chr.)

Paulus von Tarsus - Der erste christliche Theologe

Paulus von Tarsus (griechisch παΰλος, hebräischer Name שָׁאוּל, Scha'ul, davon lat.: Saulus; † nach 60, eventuell in Rom)

ist nach der Überlieferung des Neuen Testaments (NT) der erste und wichtigste Theologe der Christentumsgeschichte und neben Simon Petrus der erfolgreichste Missionar des Urchristentums.

Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer verfolgte Paulus zunächst die Anhänger des gekreuzigten Jesus von Nazaret, dem er nie begegnet war. Doch seit seinem Damaskuserlebnis

verstand er sich als von Gott berufener „Apostel des Evangeliums für die Völker“ (Gal 1,15f EU). Als solcher verkündete er vor allem Nichtjuden den auferstandenen Jesus Christus. Dazu bereiste er

den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort einige christliche Gemeinden. Durch seine Paulusbriefe blieb er mit ihnen in Kontakt.

Diese ältesten erhaltenen NT-Schriften haben nicht nur Theologen wie Augustinus von Hippo, Martin Luther und Karl Barth, sondern auch Philosophen wie Sören Kierkegaard oder Karl Jaspers geprägt

und damit die europäische Geistesgeschichte stark beeinflusst. Seit der Aufklärung sehen viele Denker – u. a. Friedrich Nietzsche oder Hannah Arendt – in Paulus den eigentlichen Gründer des

Christentums.

Paulus war der herausragende Theologe der frühen Christenheit. Er war Jude und römischer Bürger, er wandelte sich vom überzeugten Pharisäer und Christenverfolger zum glühenden Nachfolger Christi,

er wurde zum Missionar Europas und nannte sich dabei den »geringsten der Apostel«. Paulus formulierte den Glauben für seine Gemeinden - und fundierte damit die christliche Theologie insgesamt.

Quellen

Im Neuen Testament werden Paulus dreizehn Briefe zugeschrieben. Für mindestens sieben davon - Röm, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Phil, 1 Thess, Phlm - erkennt die heutige historisch-kritische Forschung

seine Autorschaft an. Sie wurden zwischen 50 und 60 verfasst und sind die Hauptquelle für Biografie, Theologie und Missionstätigkeit des Paulus.

Von den paulinischen Missionsreisen berichtet außerdem die Apostelgeschichte (Apg) des Lukas. Sie wurde einige Jahrzehnte nach den geschilderten Ereignissen verfasst und will in erster Linie eine

idealtypische Ausbreitung des christlichen Glaubens darlegen. An historischen Abläufen ist sie weniger interessiert. Deshalb gilt sie nicht durchgehend als historisch verlässlich. Dennoch

bestätigt und ergänzt sie einige biografische und theologische Angaben der Paulusbriefe.

Schließlich existieren einige der paulinischen Theologie nahestehenden Briefe: Eph, Kol, 2 Thess, 1 Tim, 2 Tim, Tit und Hebr. Sie wurden zwischen 70 und 100 von einer Schülergeneration des Paulus

verfasst und ermöglichen Rückschlüsse auf die Auffassung und Wirkung seiner Theologie.

Außerbiblische Quellen zu Leben und Werk des Paulus sind nicht bekannt.

Übersicht

* etwa 32-33: Bekehrung bzw. Berufung zum Völkerapostel

* bis 35: Damaskus, Arabien, dann wieder Damaskus

* 35: erste Jerusalemreise

* danach Tarsus/Kilikien, Antiochia/Syrien

* 46 oder 48: zweiter Jerusalembesuch mitsamt Apostelkonzil

* 46/47: Zypern, Südtürkei

* 48-50: Philippi, Thessaloniki, Athen

* 50/51: erster Korinthbesuch, dort Abfassung des ersten Thessalonicherbriefs

* Zwischenstation in Antiochia

* 52-56: Ephesus, dort Abfassung der Briefe Gal, Phil, 1 Kor, Phlm

* 56/57: Makedonien, zweiter Korinthbesuch, dort Abfassung von 2 Kor und Röm

* 57: letzte Jerusalemreise

* 57-59: Gefangenschaft in Cäsarea

* 59/60: Überführung nach Rom

Diese Liste nennt nur die verhältnismäßig gesicherten Daten. Patristische Notizen von einer angeblichen Paulusmission in Spanien und von seiner Hinrichtung in Rom unter Kaiser Nero (64) gelten

dagegen als Legenden.

Theologie

Die Theologie des Paulus ist in seinen Briefen ausgeführt (insbesondere im Römerbrief und im Galaterbrief). Er über-nahm den Glauben der Jerusalemer Urgemeinde, dass Jesus von Nazaret der in der jüdischen Tradition erwartete Messias (griechisch Χριστός Christós „der Gesalbte“) und Menschheitserretter sei. Im Unterschied zu Jesus stellte Paulus nicht den himmlischen Vater, sondern den auferstandenen Heilsbringer und Mittler Jesus Christus ins Zentrum seiner Verkündigung. Er lehrte, Gott habe mit der Hingabe seines Sohnes auch die unreinen heidnischen Stämme in seinen Bund aufgenommen, aber im Unterschied zum „Volk des ersten Bundes“ nur aus Gnade. Zur Annahme dieser Liebes-gabe sei einzig der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus notwendig. Die Befolgung der jüdischen Tora sei den gläubigen Heiden erlassen. Zugleich seien sie jedoch dem erwählten Gottesvolk unterstellt.

Er legte damit den Grundstein für die Abspaltung des Heidenchristentums vom Judentum.

Grundzüge

Grundlegende Argumentationsbasis für die Theologie des Paulus ist die These, dass Christus für uns gestorben ist (Gal 2,21 EU). Wer daran glaubt, gehört zur Gruppe der Erlösten.

Deshalb lehnt Paulus auch die Übernahme der jüdischen Gesetze (Beschneidung u. a.) ab. Denn nicht durch Einhaltung von Gesetzen, sondern durch den Glauben an die Rettungstat Christi wird der

Mensch erlöst. Dies bedeutet nicht, dass Paulus alle Gesetze frei gibt; stattdessen existiert für ihn ein „Gesetz Christi“ (Gal 5 EU; Röm 13 EU), das jeder Gläubige erfüllt. Jedoch löst Paulus

„das Alte Testament von der Bindung an die äußere Befolgung des Kultgesetzes und seiner Rechtsvorschriften [und] öffnet es auf die ganze Welt hin“.

Entscheidend für das Verständnis der paulinischen Theologie ist die unbedingte Naherwartung der Endzeit. Gott wird diejenigen erretten, die sich dem Glauben an die Heilstat Christi zuwenden.

Damit ist religionsgeschichtlich eine wichtige Wandlung erfolgt: Als Jude war Paulus der Überzeugung, dass derjenige errettet wird, der das jüdische Gesetz voll-ständig beachtet. Seit seiner

Berufung zum Heidenapostel setzt Paulus einen vollständig anderen Akzent: Nicht mehr die Befolgung der Gesetze errettet, sondern der Glaube. Man muss also nicht mehr Jude sein, um errettet

zu werden. Daraus folgt für Paulus ein dringender Auftrag: Alle, auch die Heiden, müssen darüber informiert werden. Es geht Paulus darum, dass alle Menschen die Botschaft hören, dass sie der

Glaube an Christus errettet.

Damit will Paulus nicht das Judentum auflösen. Ihm geht es allein darum, die Nichtjuden, im damaligen Sinne die Heiden, zu retten. Paulus lässt den Vorrang des Judentums weiterhin bestehen (Röm

9-11 EU). Aber die Nichtjuden sind eben seit dem Christus-Ereignis in den Kreis der Erretteten mit aufgenommen, sofern sie den Glauben annehmen (Gal 3-5 EU).

Bei den theologischen Ausführungen des Paulus geht es daher um eine Korporationsfrage (wer gehört zum Kreis der Erretteten?) und nicht um eine Individuumsfrage (was muss ich tun, um gerettet zu

werden). Erst Luther liest Paulus - aufgrund der Fragen seiner Zeit und seiner Person - individualistisch und stellt die Frage, was der gläubige Christ zu tun hat, um Gerechtigkeit zu

erlangen.

Das Heilsgeschehen

Paulus geht davon aus, dass Christus für uns gestorben ist. Da Gott nun nichts veranlasst, was nicht notwendig ist,

muss dieser Tod Christi notwendig gewesen sein. Er war notwendig für die Erlösung der Menschen. In diesem Sinne ist des Apostels Aussage „aus dem Gesetz wird niemand gerecht“ zu verstehen: Die

Erlösung des Menschen ist allein durch den Glauben an die Heilstat möglich. Aus dem Gesetz allein heraus ist sie nicht möglich. Denn wäre sie möglich, dann wäre der Tod Christi nicht notwendig

gewesen!

Damit ist das Zentrum der paulinischen Theologie angeschnitten: die Frage nach der Rechtfertigung aus dem Glauben. Bekannt ist die Wendung „aus Glauben wird der Mensch gerecht, nicht aus

den Werken des Gesetzes“ (vgl. Gal 2, 15-21 EU). Paulus will damit ausdrücken, dass nicht das jüdische Gesetz den Weg zum Heil darstellt, sondern der Glaube. Er exemplifiziert dies am

Beispiel Abrahams (Gal 3,6-14 EU), der von Gott im Alten Testament als Beispiel eines Gerech-ten gerühmt wird, wohingegen das jüdische Gesetz erst später eingeführt wird. Für Paulus ist Abraham

das Beispiel dafür, dass man vor Gott gerecht wird, auch ohne das jüdische Gesetz.

Paulus argumentiert (Gal 3,6-14 EU), dass Gott Abraham die Zusage des Heils gegeben hat. Erst danach hat Gott das Gesetz eingeführt, um vor der Macht der Sünde zu schützen. Mit der Sendung

Christi aber ist die Macht der Sünde gefallen; Christus ist die Erfüllung der Heilsverheißung an Abraham. Das Gesetz hat und hatte nie Heilsfunktion, sondern nur Schutzfunktion.

Tod

Nach einer zuerst im 1. Clemensbrief mitgeteilten Notiz soll Paulus zusammen mit Petrus den Märtyrertod erlitten haben. In den Ende des 2. Jh. entstandenen Paulusakten heißt es, er sei in Rom

unter Kaiser Nero durch das Schwert hingerichtet worden. Möglicherweise fand er im Zuge von Neros Christenverfolgung im Jahr 64 den Tod. Eine Kreuzi-gung wäre ihm dann als römischem Bürger wohl

erspart geblieben.

Sein Grab soll sich in Rom unter der Kirche San Paolo fuori le mura (Sankt Paul vor den Mauern) befinden, das der italienische Archäologe Giorgio Filippi im Juni 2005 wiedergefunden haben will.

Ausgrabungen unter der Basilika unter der Führung von Vatikan-Archäologen brachten einen römischen Sarkophag hervor. Zuvor hatte man angenommen,

das Grab sei bei einem Großbrand der Basilika 1823 zerstört worden. Die gefundenen Knochenreste wurden 2009 auf

das erste und zweite Jahrhundert datiert. Zudem wurden in dem steinernen Sarkophag mit Gold verzierte purpurne Leinen und blauer Stoff entdeckt.

Briefe überliefern seine Lehre, die Apostelgeschichte erzählt sein bewegtes Leben - doch sein Tod liegt im historischen Dunkel. Starb Paulus im Jahr 67 als Märtyrer unter Kaiser Nero, wie eine

Legende erzählt? Begegnete er kurz vor seinem Tod in Rom seinem zeitweiligen Kontrahenten Petrus? Wurde er wie Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt? Oder starb er durch das Schwert? Und was

passierte mit seinen irdischen Überresten?

Die Apostelgeschichte erzählt nichts über den Tod des Paulus, um seine Hinrichtung in Rom im Jahr 67 unter Kaiser Nero ranken sich jedoch zahlreiche Legenden. Erzählt wird Paulus' Abschied von

Petrus sowie ihr gemeinsames Auftreten vor Nero mit dem tödlichen Flugversuch des Magiers Simon. Immerhin berichtet der christliche Geschichtsschreiber Euseb in seiner um das Jahr 200 verfassten

Kirchengeschichte: »So ließ sich Nero zu den Morden an den Aposteln hinreißen. In Rom selbst wurde unter seiner Herrschaft Paulus enthauptet und Petrus gekreuzigt.« Paulus wurde als römischer

Bürger in Rom nicht wie Petrus gekreuzigt, sondern wahrscheinlich enthauptet. Das Schwert gehört neben dem Buch daher zu den Attributen des Apostels.

Der römische Geschichtsschreiber Tacitus beschreibt in seinen Annalen die Christenverfolgungen im Zusammenhang mit dem Brand von Rom im Jahr 64: »Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, Rom habe

auf Befehl gebrannt, schob Nero die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihrer Verbrechen Verhassten, die das Volk Chrestianer nannte. Man verhaftete also

zuerst Leute, die bekannten, dann auf ihre Anzeige hin eine riesige Menge. Sie wurden nicht gerade der Brandstiftung, wohl aber des allgemeinen Menschenhasses überführt.

Die Todgeweihten benützte man zum Schauspiel. Man steckte sie in Tierfelle und ließ sie von Hunden zerfleischen,

man schlug sie ans Kreuz oder zündete sie an, man ließ sie nach Einbruch der Dunkelheit als Fackeln brennen. Nero hatte für diese Schauspiele seinen Park zur Verfügung gestellt und veranstaltete

ein Zirkusspiel. Im Aufzug eines Wagenlenkers mischte er sich unter das Volk oder stand auf seinem Wagen.«

Paulus war als römischer Bürger außerhalb der Stadt an einem diskreten Ort an der Via Ostiense enthauptet worden.

Er wurde durch das Schwert hingerichtet, die Kreuzigung blieb ihm aufgrund seines Bürgerrechts erspart. Die Hin-richtungsstelle befindet sich nach einer ins dritte Jahrhundert zurückreichenden Tradition fünf Kilometer weiter südlich der Paulskirche, an der nach Ardea führenden Via Laurentina. An dieser Stelle wurde später die Kirche San Paolo alle

Tre Fontane errichtet. Die drei Quellen sollen nach der Legende beim dreimaligen Aufschlagen des Hauptes auf den Boden entsprungen sein.

Von der Kreuzigung verschont

Plantilla, eine fromme Frau, die Paulus vor der Hinrichtung ihren Schleier gegeben hatte, damit dieser sich die Augen verbinden könne, erhielt ihn als Reliquie zurück und sah in einer Vision

Petrus und Paulus mit Siegeskronen in Rom einziehen. Ein Hirte fand den Kopf des Paulus, der nun mit dem Leichnam feierlich vereint wurde. Die Legende erzählt auch, dass eine gewisse Lucina dem

Toten Paulus ein bescheidenes Grab an der Straße nach Ostia überlassen habe. Euseb zitiert einen »Kirchenmann« Gaius, der »die Siegeszeichen der Apostel« an der Strasse nach Ostia bezeugt.

Im Jahr 258 - wird erzählt - wurden die Gebeine in die Katakombe San Sebastiano an der Via Appia verlegt, vermutlich um sie während der valerianischen Verfolgung vor der Konfiszierung durch die

Staatsmacht zu schützen. Funde aus dieser Zeit belegen, dass man die beiden Apostel Paulus und Petrus an diesem Ort zusammen verehrte.

Ihre Gräber hat man hier allerdings nie gefunden. Vermutlich weil sie an ihre ursprünglichen Bestattungsorte zurück-gebracht wurden, als Kaiser Konstantin im frühen 4. Jahrhundert daranging, Rom

mit einem Netz aus christlichen Kirchen zu überziehen. Der Kaiser scheute keinen Aufwand, um das Petrusgrab in die von ihm errichtete Memorial-basilika im Vatikan zu integrieren.

Für das Paulusgrab ist kein solcher Aufwand überliefert. Möglicherweise fiel das Projekt eines Prachtsbaus über dem Paulusgrab der Hauptstadtverlegung nach Konstantinopel in den späten

320er-Jahren zum Opfer. Oder weil Petrus

jetzt für die Untermauerung der Vormachtstellung der römischen Bischöfe eben viel wichtiger war als Paulus.

Konstantin baute dem Paulus nur eine bescheidene Kirche. Erst 384 erhielt Paulus eine monumentale Grabkirche, vermutlich weil er im späten 4. Jahrhundert als Philosoph und Gelehrter das

Christentum für die heidnische Bildungs-elite akzeptabel machen sollte.

Der Name »Sankt Paul vor den Mauern« (italienisch: San Paolo fuori le Mura) leitet sich von ihrem Standort außerhalb der noch erhaltenen antiken aurelianischen Stadtmauer ab. Bis zum Bau des

Petersdoms war sie die größte Kirche der Welt. Nachdem diese einzige noch intakte antike Großkirche Roms 1823 durch ein Feuer vernichtet worden war, hatte man sie Mitte des 19. Jahrhunderts

wieder aufgebaut. Die dabei errichteten Fundamente hatten den angeblichen Sarkophag des Paulus jedoch unzugänglich gemacht - bis Giorgio Filippi mit dem Graben begann.

Spekulationen um die Gebeine des Petrus, die angeblich in den Katakomben des Petersdomes ruhen sollen, hat es immer schon gegeben, zuletzt in Dan Browns populärem Vatikan-Thriller

Illuminati. Paulus fristete in dieser Hinsicht über Jahrhunderte ein Schattendasein. Das mag daran liegen, dass Petrus für die römische Kirche als angeblich erster Papst einen weit

höheren Stellenwert genießt als der Wanderapostel Paulus. Und natürlich daran, dass der Protestan-tismus, dem Paulus wichtiger ist und der eine Linie von Paulus über Augustinus zu Luther zieht,

bekanntermaßen kein Interesse an porösen Knochen hat.

Aber er hat ein Interesse am Werdegang des Apostels. Der Fund in der Basilika San Paolo fuori le Mura wirft Fragen auf. Was wurde gefunden? Wurde überhaupt irgendetwas historisch Bedeutsames

gefunden? Was bezweckt der Vatikan mit dieser intern durchgeführten und lange verheimlichten Grabung?

Auch wenn Filippi an zentraler Stelle unter dem Altar einen Sarkophag gefunden hat, sagt dies noch nichts über seinen Inhalt aus. Wahrscheinlich ist, dass bereits die Erbauer der Paulskirche des

4. Jahrhunderts die Gebeine des Apostels nicht mehr zuverlässig bestimmen konnten. Paulus-Reliquien lagern in San Paolo fuori le mura, der Kopf in der Lateran-Kirche, weitere in anderen römischen

Kirchen, in Tarsus, London, Münster, Frankfurt, Korvey, auf Malta, in Saragossa und in Utrecht.

Und der Sarkophag? Die Erlanger Professorin für christliche Archälogie, Carola Jäggi, verweist auf frühere Schnitte im Fundament der Kirche, die dokumentieren, dass dieser Bereich durchaus

untersucht wurde. In einem Interview mit dpa stellte Vatikan-Archäologe Filippi denn auch die Grabung inzwischen nüchterner dar: Ziel sei die genaue Ortung des Sarkophags gewesen. Gläubige

sollten in Zukunft die Möglichkeit haben, »näher am Grab des Apostels beten zu können.«

Offenbar ist dies auch das Anliegen von Papst Benedikt XVI., der in einer seiner ersten Amtshandlungen dem Abt von St. Paul die Jurisdiktion über die Basilika entzogen hatte, er ist nur noch für

das altehrwürdige Kloster zuständig. Erzbischof Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (79), ein früherer Vatikandiplomat, wurde gleichzeitig zum ersten Erzpriester für die Kirche berufen.

https://www.theology.de/theologie/theologen/paulus-von-tarsus.php

Prof. Dr. Siegfried Zimmer, Geistesgaben bei Paulus – aus charismatischer & historisch-kritischer Sicht

(1. Kor 12–14)

Zum ersten Mal in der Geschichte von Worthaus spricht Siegfried Zimmer in diesem Vortrag über sein eigenes Leben. Aus gutem Grund: Sein Leben führte ursprünglich in eine ganz andere Richtung, fernab von Theologie und Worthaus.

Er hatte eine glückliche Kindheit und keine Ahnung von Kirche. Er spielte Tennis, Turnierschach und Klavier, wollte in diese Richtung studieren. Dann lud ihn ein Klassenkamerad zu einem Gottesdienst ein. Von der Überraschung, dass er dort Christ wurde, hat sich Zimmer bis heute nicht so recht erholt.

Die Bekehrung war auch eine Kehrtwende in seinem Leben. Er wurde Pfingstler, änderte wieder die Richtung, studierte Theologie und hat damit heute die besten Voraussetzungen, über ein schwieriges Thema der Bibel zu sprechen: die Geistesgaben. Pfingstler streben danach, Theologen analysieren sie. Zimmer erklärt, was es mit diesen Gaben auf sich hat, warum sie ganz viel mit anderen und wenig mit einem selbst zu tun haben und warum man bei dem Thema sowohl Charismatikern als auch Wissenschaftlern gut zuhören sollte.

Worthaus Pop-Up – Tübingen: 14. November 2020 von Prof. Dr. Benjamin Schließer

56 nach Christus, irgendwo in einer Stube in Korinth, ein Mann diktiert einen Brief, für umgerechnet 2000 Euro Produktionskosten. Was da drin steht, sollte sich also besser lohnen! Und das tut es. Denn der Römerbrief ist nicht nur der aufwendigste und am meisten durchdachte Brief des Paulus, er hat auch durch die Jahrtausende hinweg Kirchenväter von Augustin bis Luther verändert, er ist mitverantwortlich für kirchliche und theologische Revolutionen, in jüngerer Zeit wurde er für philosophische Diskussionen entdeckt. Denker der Zukunft hatte Paulus natürlich nicht im Sinn. Er adressierte in seinem Brief die zerstrittene Gemeinde in Rom, zerrüttet durch Verfolgung von außen und Streit über Fleisch und Wein im Inneren. Elend und Elite trafen in der römischen Gemeinde aufeinander, verschiedenste Milieus, Reiche und Arme, Juden und Nicht-Juden. Die Gemeinde stand unter Hochspannung. In diese Spannung hinein sprach Paulus. Je besser wir die Situation damals verstehen, sagt Benjamin Schließer, umso klarer spricht Paulus auch zu uns. Deswegen erklärt er in diesem Vortrag ausführlich die Lebenswelt der frühen Kirche in Rom – und was Paulus' Brief mit uns, unserem Umgang mit den Geschlechtern und mit Homosexualität zu tun hat.

Worthaus Pop-Up – Tübingen: 14. November 2020 von Prof. Dr. Benjamin Schließer

Die Provinz Asia wollte dem Kaiser ganz besonders schmeicheln und ließ das Kalenderjahr fortan mit dem Geburtstag des Herrschers beginnen. Schließlich sei er ja der Heilsbringer, ein Gottessohn. Was für eine Provokation müssen die Inschriften und Ausrufe auf den Marktplätzen für Paulus gewesen sei. Für ihn gab es nur einen Heiland, nur einen Gottessohn. Und der stammte aus keiner Kaiserdynastie, sondern aus dem Hause Davids. Und daran galt es wohl auch die Gemeinde in Rom zu erinnern. Hier lässt Paulus sich eine besondere Schmeichelei einfallen: Er lobt ihren Glauben, von dem in der ganzen Welt gesprochen werde. Und noch eine Parallele zwischen Brief und Imperium: In Rom stand im Zentrum der Stadt das Heiligtum der Fides, Göttin der Treue und des Glaubens. Paulus dagegen stellt den Glauben an Gott ins Zentrum seines Briefs. Und er meint damit nicht diese lasche Art zu glauben, wie wir sie heute leben, dieser Glaube, der lediglich „nicht wissen“ bedeutet, betont Benjamin Schließer. Es geht um mehr. Paulus steigert den Begriff noch, es geht ihm um den „Christusglauben“. Seit Jahrzehnten beschäftigt Paulus-Forschende die Frage, was Paulus damit gemeint haben könnte. Schließer erklärt, was es mit diesem wahren Glauben auf sich hat, warum ausgerechnet Abraham in seinem schwächsten Moment das größte Vorbild ist und was es bedeutet, wirklich zu glauben.

Dr. Alois Prinz, Der erste Christ | 14.3.1. Worthaus 12 – Tübingen: 17. Mai 2024

Sie nennen ihn ein »Genie des Hasses«, den »größten Umstürzler aller Zeiten«, das »enfant terrible des Christentums«. Er war aber auch ein Netzwerker, ein Reisender, Schiffbrüchiger, ein Mystiker und Praktiker, er wurde verfolgt, ausge-peitscht, eingesperrt, gesteinigt. Aber vor allem war Paulus der erste Mensch, der den Jesus-Glauben in die weite Welt trug. Alois Prinz hat sich in seinem Leben mit den Lebensläufen vieler Menschen aus Kirchen- und Weltgeschichte be-schäftigt, auch mit Paulus. In diesem Vortrag zeichnet er die Lebensgeschichte eines Mannes nach, der antiken Texten zufolge wenig Ausstrahlung, dafür umso mehr Streitlust hatte. Und der trotzdem wie so viele umstrittene und unperfekte Menschen zum Werkzeug Gottes wurde.

Prof. Dr. Udo Schnelle, Voll innerer Ruhe sein, den Stürmen des Lebens | Worthaus 12 – Tübingen: 18. Mai 2024

Voll innerer Ruhe sein, den Stürmen des Lebens gelassen entgegentreten, Schicksalsschläge abprallen lassen oder gar glücklich sein können, egal was kommt – das klingt doch verlockend! Und nahezu unmöglich. Diese innere Haltung war das Ziel der Stoiker, Anhänger einer philosophischen Lehre der Antike. Innere Ruhe, Resilienz, Selbstoptimierung – das sind die Ziele vieler Ratgeberbücher, die heute in den Regalen stehen, ein aktuelles Thema also. Ein Lebenskonzept, ebenso wie das Christentum.

Udo Schnelle, Professor für Neues Testament, verbindet in seinem Vortrag beide Lebenskonzepte, arbeitet Gemeinsam-keiten heraus und zeigt, welches Konzept letztendlich das realitätsnahe ist und den Menschen in seiner Lebenswirklich-keit im Blick hat.

Prof. Dr. Kathy Ehrensperger, Das Judentum – die religiöse Heimat von Paulus von Tarsus | 14.6.2

War Paulus Jude – oder Christ? Die Antwort ist für die Theologin Kathy Ehrensperger klar: Paulus war einer der ersten Christus-Nachfolger und ist Jude geblieben.

Um zu verstehen, was das bedeutet, müsst ihr alles vergessen, was ihr über das Judentum zu wissen glaubt. Das Judentum der Antike hat nichts mit dem Judentum der Neuzeit zu tun, betont Ehrensperger. Und sie erklärt, welche Stellung die Juden unter der römischen Herrschaft hatten, wie Nicht-Juden in die eigentlich jüdische Gruppe der Christus-Nachfolger integriert wurden und wie die Römer mit anderen jüdischen Gruppen umgingen, die ihren eigenen Messias verkündeten.

Und sie wagt sich an heikle Fragen heran: Haben die Juden damals einen Fehler gemacht? Müssen sie bekehrt werden? Oder wie sollte die Beziehung von Christen und Juden heute aussehen?

Dr. Katja Hess, »Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin«: Paulus – Heidenmissionar von Syrien bis Rom | 14.5.1

Worthaus 12 – Tübingen: 19. Mai 2024

Paulus fiel vom Pferd, Jesus sprach zu ihm, Paulus kehrte um und bekehrte die Welt. So knapp die Geschichte, so falsch.

Zwar sprach Jesus zu Paulus, vom Pferd fiel er aber dabei nicht und einfach mal auf Missionsreise aufgebrochen ist er auch nicht.

Was die meisten übersehen sind Jahre, die im Dunkeln liegen, zwischen der Bekehrung des Paulus, dem ersten Treffen mit den Aposteln in Jerusalem und seiner ersten Missionsreise, die er noch als Praktikant eines anderen Missionars antrat. Was hat sich nach Paulus’ Lebenswende getan, was hat er in Arabien gemacht, wie wurde aus ihm der Apostel der Heiden?

Katja Hess rekonstruiert das Leben des Paulus nach seiner Bekehrung anhand seiner Briefe und der Apostelgeschichte des Lukas. Und sie erklärt, wie aus dem Mann, der aneckte, fliehen musste, gejagt und verhaftet wurde, der sich immer wieder mit seinen Wegbegleitern zerstritt trotz allem der einflussreichste Apostel aller Zeiten werden konnte.